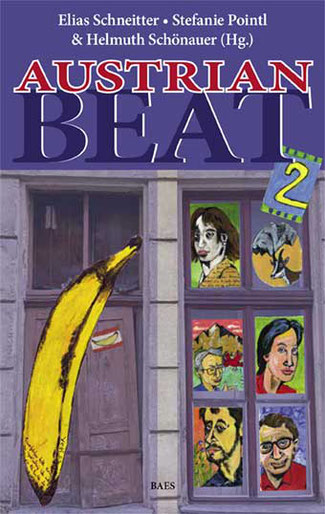

Nach 2018, als „Austrian Beat 1“ erschien, ist nun der nächste Band rauskommen. Folgerichtig: Austrian Beat 2.

Ein Band mit Gedichten, Stories, Essays von 44 Autorinnen (Autoren mitgemeint), die 265 Seiten damit füllten. Alle aufzuzählen würde zu weit gehen, darum empfehle ich, bei Interesse, einfach den Link in der Blogroll „Edition BAES“ anzuklicken. Macht nicht viel Arbeit.

Interessant ist vielleicht auch die Frage, was „Beat“ heute eigentlich sein soll. Ist ein „literaturhistorischer“ Begriff, mit dem die Gruppe um Kerouac, Bourroughs, Ginsberg, Norse, Huncke et allis, und auch den letzten Lebenden dieser Zeit, Charles Plymell gemeint ist.

In einer Art Nachwort schreibt der Herausgeber, Verleger und Autor Elias Schneitter, was ihn dazu gebracht hat, diese beiden Bände herauszugeben. Zuallererst war er natürlich dem „Beat“ verfallen, in den 70-er Jahren. Nona, könnte man da sagen, wer wollte schon Walser, Grass, Konsorten und deren Epigonen lesen, gab es doch die Beats, und in Deutschland Fauser, Weissner, Breger, Ploog, Theobaldy, Stingl und andere, die sich ebenfalls nach der US-Literatur ausrichteten.

Für Schneitter war aber auch die Szene um den Yppenplatz in Wien Ottakring ausschlaggebend, denn er erkannte dort eine Art Boheme-Szene, die ihn an die Szene am North Beach San Francisco erinnerte.

Nun, was soll diese „Beat-Literatur“ überhaupt sein? Wer ist eigentlich ein „Beat-Autor“ (Autorinnen mitgemeint). Schneitter meinte einmal, dass er kaum einen Autor kenne, der diese Bezeichnung auf sich selber angewandt sehen wolle. Interessant. Und trotzdem sind nun 44 Stück in diesem schönen und unterhaltsamen Band versammelt.

Die Beat-Autorin der ersten Stunde, die 1931 in Wien geborene und in die USA emigrierte Ruth Klüger meinte, dass Beat eine Lebenseinstellung sei, die Kunst und Leben nicht trennen mag.

Das ist bestimmt mal nicht falsch. Passt, würd ich sagen.

Und um mit Mitherausgeber Helmuth Schönauer zu sprechen: «Die Pension des Beatautors ist der Tod.“

Das könnte auch hinkommen.

Also: Seid brav, und bestellt das schöne Buch direkt beim Verlag.

Soviel ich weiß, versandkostenfrei. Oder so.

https://www.edition-baes.com